Chaeg’s choice

책이 선택한 책

January·February, 2015

좀 진지하면 어때서

Editor. 유대란

진지함의 수난 시대다. 진지함은 뜨거운 것, 심각한 것과 결부되고 철 지난 부츠컷 청바지나 전단에 쓰인 궁서체처럼 조금은 우스운 것이 됐다. 지금은 ‘쿨함’이 추앙받는다.나랑 상관없는 그 무엇에도 깊고 심각하게 연루되지 않고 오지랖 떨지 않게 하시며 무심한 태도로 일관하게 하소서, 아멘. ‘쿨함’은 편리하다. 어떤 문제나 관계에서 발을 슬며시 빼고 싶을 때 ‘왜 그렇게 심각해’ ‘나랑 상관없어’라는 ‘쿨한’ 한마디만 하면 귀찮고 해답 없는 고민과 관계망을 자연스럽고 세련된 방식으로 폐기해버릴 수 있다. ‘쿨’하다면 다소 무책임해도 비난받지 않는다. 그런데 이래도 괜찮은 걸까. 사람과 삶이 과연 그렇게 ‘쿨’한가. ‘쿨’하지 못한 게 삶이고 당장 내 일이 아닌 일에도 걱정하고 심각한 고민도 사서 하는 게 사람 아닌가. 이런 생각이 드는 날에는 묵직한 삶의 무게가 전달되는 책들을 보자. 과거 누군가의 체온이 색인되고 시간이 겹겹이 쌓인 헌책을 사서 보자. 참고로 이 책들은 모두 절판되었다.

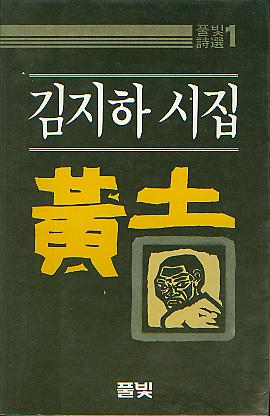

풀빛

“찬란한 빛 속에 살기를 원하지 않는 사람이 있는가? 없다. 미친 듯이 미친 듯이 나도 빛을 원한다. 원하지만 어찌할 것이냐? 이 어둠을 어찌할 것이냐? 어쩔 수도 없다. 다만 늪과도 같은밤의 어둠으로부터 영롱한, 저 그리운 새벽을 향하여 헐떡거리며 기어나갈 뿐이다. 포복. 잠시도 쉬지 않는 피투성이의 포복. 나는 나의 시가 그러한 것으로 되길 원해왔다, 행동의 시로.” – 후기 중

사랑의 반대말은 무관심이라고 했던가. 시인 김지하에 대한 끊이지 않는 변절 논란은 시인의 젊은 시절 행적에 대한 존경과 그에 대한 애정이 얼마나 뜨거운 것이었는지를 짐작하게 한다. 시인이 서른 살이 되던 1970년에 발간된 『황토』는 그의 첫 시집으로 반공법에 의해 판매 금지를 당했다. 1984년 풀빛에서 재판을 펴내고 베스트셀러에 오르기도 했지만 다시 한 번 판매 금지를 당했다. 시집이 겪은 수난은 유신저항운동의 중심에서 반복적으로 투옥당하고 사형 선고까지 받은 시인의 형극의 길과도 닮았다. 32편의 시는 어두운 현실을 한없이 비관하는 한편, 민중에 대한 애정과 평등을 향한 바람을 열렬하게 보여준다. 유신, 민중, 핏빛과 타오름. 현재 정서로는 완전히 공감하기 어려운 소재와 심상이다. 그런데 시대가 안고 있는 고민에 열정적으로, 심각하게 접근하는 사람은 어느 시대든지 필요하다. 아무리 독립적이라고 느끼는 개인이라도 그의 삶 역시 시대의 소산물일 수밖에 없기 때문이다. 현재와 시점은 다르지만, 시대가 짐지운 고민을 진지하고 뜨겁게 받아들였던 시인의 존재와 그의 외로운 목소리가 소중하게 느껴지는 이유가 여기에 있다.

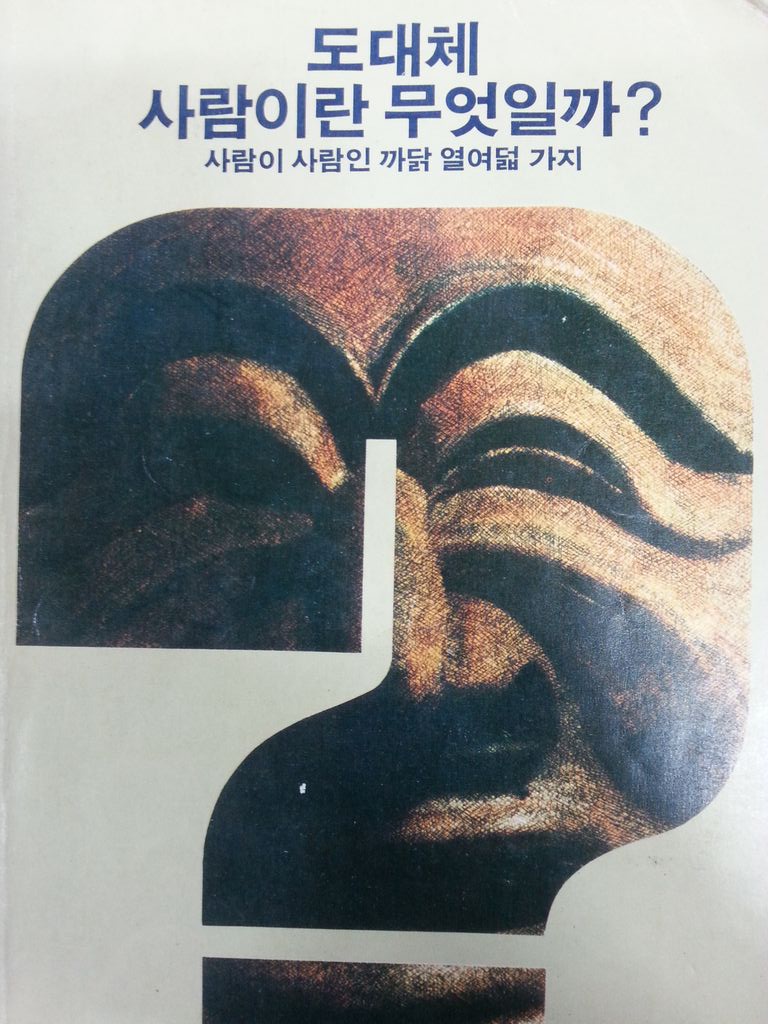

뿌리깊은나무

“화장 기술에 능숙하여 남들의 기대에 따라 잘 울고 잘 웃는 사람을 사회학에서는 잘 적응된 사람으로 부각시킨다. 각본의 내용이 정말 정당한가를 따지지 않고 그 내용에 따라 충성스럽게 행동하는 이른바 ‘동조인’을 훌륭한 사람이라고 사회학에서는 추어 올린다. 사회문화적인 게임을 잘 치러내는 사람을 ‘적자’라고 칭찬해 준다.” -본문 중

제목부터 심각하다. 그리고 의문에 의문이 거듭된다. 어떻게 이런 거창한 주제를 다룰 용기를 냈을까? 이런 질문에 어느 누가 호기롭게 답할 수 있단 말이지? 책이 나온 1980년대에는 이런 책이 장사가 됐을까? 이 책은 이런 의구심에 대한 답은 제공하지 않는다. 편집자 역시 서문에서 “사람이 무엇일까란 사람이 스스로 생각해내는 질문 중에 가장 덧없는 질문”이며 “그에대한 대답을 아무도 명쾌하게 할 수 없음”을 알고 있다고 밝히고 있다. 당시 편집자와 필자들이 이 책을 굳이 펼쳐 보인 이유는 이런 다단한 의구심에도 불구하고 사람이 자신을 알고자 하는 욕구는 채우기 힘들지만 포기할 수 없는 것으로 여겼기 때문이다. 이 책은 사회·정치·경제 구조가 개인의 의견이나 욕구에 반하고 때로 그것을 왜곡함을 체험할 때 화살을 외부로 돌리기보다 자신의 성분을 먼저 파악해야 한다는 자각에서 비롯된 듯하다. 고고학, 신경생리학, 정치학, 미학, 물리학, 사회학 등 18개 분야의 필자들이 각 분야에서 바라본 인간의 구조와 역할을 구체적이고 매우 자세하게 다뤘다. 정답은 없고 훈수 둘 사람만 난무한 질문에 답을 제시하고자 한 이들의 진지한 노고에 존경과 찬사를 보낸다.

뿌리깊은나무

“나는 어느 날(천구백칠십육년), 이 영광의 마지막을 지켜본, 오늘날의 서기관에 해당하는 내시부의 교관이었던 정완하 노인과 마주앉게 되었다. 기골이 장대하고 목소리가 우렁우렁하였으나, 그 가운데에는 어딘가 애잔하고 가냘픈 데가 있었다. 그에게서 그들의 영광과 비애를 들을 수 있었다.” -본문 중

근대화의 미명 아래 사라진 직업들이 있다. 내시, 백정, 각설이, 장돌뱅이, 기생, 땅꾼, 남사당 등. 『숨어사는 외톨박이』는 이런 사라졌거나 사라져가는 사람들, 한 번도 얼굴을 자신 있게 내밀 수 없었던 사람들, 규범 문화의 뒷전에 밀려 천대받으며 살아야 했던 사람들을 취재한 이야기다. 책이 출간됐을 당시 이미 고인이 된 사람들이나 고인이 됐을 것으로 짐작되는 사람들이 있어 책에는 취재 시점을 밝혀놨다. 그 누구도 굳이 기록하려고 하지 않았을 이들의 이야기는 어떤 역사책보다 생생하다. 역사는 으레 강자나 요직을 점했던 사람들을 위해, 그리고 그들에 의해 쓰여지지만 『숨어사는 외톨박이』는 변두리적 인물들의 목소리를 받아 쓴 그들의 역사다. 민중사연구에도 중요한 자료로 남았지만 지방색 짙은 걸진 언어로 묘사하는 얄궂은 시대의 삶은 어느 대하드라마 주인공의 인생보다 문학적이다. 현재에도 매일같이 여러 가지 직업이 없어지고 새로운 직업이 탄생한다. 가까운 미래에 없어질 것으로 예상되는 직업에는 치기공사와 톨게이트 징수원이 있다. 그 일을 맡아 하던 사람들은 어떻게 될까. 그들의 이야기도 어딘가에 기록될까.